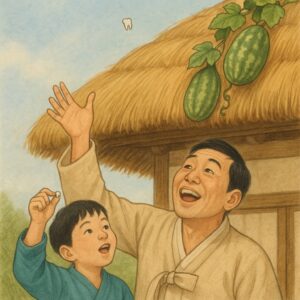

어릴 적 치아가 빠지면 까치에게 부탁했다.

“헌 이빨 줄게, 새 이빨 다오.”

빠진 이를 지붕 위로 던지며, 까치가 선물처럼 새 이를 가져다줄 거라 믿었다.

아이의 기도는 순수했지만, 동시에 절박했다.

치아는 한 번 빠지면 다시 나지 않는다는 사실을 본능적으로 알았기 때문이다.

세월이 흘러도 치과 앞에서는 여전히 긴장한다.

6개월마다 검진 문자 메시지가 올 때면, 가슴이 철렁인다.

충치가 발견되면 치료비와 고통이 기다리고 있기 때문이다.

나는 70년대의 기억을 떠올린다.

그 시절, 잇몸에서 피와 고름이 나왔지만 병원은 엄두조차 내지 못했다.

칼로 직접 치석을 긁어내며, 혼자 이를 지키려 발버둥쳤다.

건강보험이 정착되지 않았던 시절, 치과는 사치였다.

그에 비하면 지금은 축복이다.

정기검진이 생활화되고, 건강검진도 2년마다 진행된다.

이를 잃어도 임플란트라는 대안이 있다.

티타늄 기둥이 잇몸 속에서 새로운 뿌리처럼 서 있다.

과학의 힘은 참으로 놀랍다.

하지만 임플란트에도 그림자가 있다.

뼈가 부족하면 시술이 불가능하다.

세월이 흐르면 고정체가 흔들린다.

신경이 없으니 씹는 감각은 둔하다.

결국 자연 치아의 완벽한 대체물은 될 수 없다.

그래서 과학자들은 다시 질문한다.

“잃어버린 치아를 다시 자라게 할 수는 없을까?”

해답은 줄기세포였다.

줄기세포는 아직 아무 것도 되지 않은 가능성의 씨앗.

적절한 환경만 주어지면 뼈도, 혈관도, 심지어 치아도 만들어낼 수 있다.

일본 연구팀은 쥐의 잇몸에 치아를 길러냈다.

미국에서는 인간 줄기세포로 치수세포 분화에 성공했다.

중국 연구진은 잇몸 세포로 부분 치아를 재생했다.

아직 인간에게 완전한 치아 하나가 자라난 적은 없다.

그러나 부분 조직 재생은 이미 현실이 되고 있다.

상아질, 잇몸, 뿌리 조직이 서서히 되살아나고 있는 것이다.

만약 이 기술이 완성된다면 치과의 풍경은 크게 달라질 것이다.

치과는 더 이상 ‘수리소’가 아니다.

‘재생센터’가 될 것이다.

충치가 생기면 병든 부위만 재생하고,

빠진 이는 스스로 자라난다.

환자에게 치과는 두려움의 공간이 아니라,

자연을 되돌려주는 공간으로 바뀔 것이다.

“뽑아도 다시 자라나니까.”

그렇게 말할 수 있는 시대가 올지 모른다.

물론 길은 멀다.

줄기세포가 비정상적으로 증식하면 종양이 될 수 있다.

배양 과정에서 세균 감염 위험도 있다.

윤리적 문제와 비용, 그리고 안전성 검증이라는 벽이 아직 높다.

전문가들은 상용화까지 최소 5~10년은 더 필요하다고 말한다.

그러나 방향은 분명하다.

2020년대 후반에서 2030년대 초반,

치과는 ‘재생치료’라는 이름으로 불리게 될 것이다.

나는 문득 까치 이야기를 다시 떠올린다.

아이들이 빠진 이를 던지며 속삭이던 소망.

그 소망이 이제 과학의 이름으로 실현되고 있다.

옛날의 기도는 지붕 위에서 까치를 기다렸지만,

오늘의 기도는 연구실 안에서 줄기세포를 키우고 있다.

지금 우리가 할 수 있는 일은 단순하다.

정기 검진을 받으며 치아를 지키고,

구강 환경을 건강하게 유지하는 것.

혹은 자신의 줄기세포를 보관해 두는 준비일지도 모른다.

언젠가 치아를 잃더라도,

“다시 자라나게 하면 되지.”

그렇게 말할 수 있는 날이 다가오고 있다.

치아는 단순한 도구가 아니다.

그 속엔 삶의 습관, 세월의 흔적, 인간의 꿈이 담겨 있다.

빠진 이를 지붕 위로 던지던 아이의 기도가,

이제는 과학과 의학 속에서 다시 싹을 틔우고 있다.

그리고 나는 그 날을 기다린다.

치과 의자에 앉아, 아픔보다 희망을 먼저 떠올릴 수 있는 날을.

그리고 묻는다.

“과연 까치보다 먼저, 과학이 내게 새 이를 가져다줄 수 있을까?”

*관련글 보기

♤ 이 글이 마음에 남으셨다면

따뜻한 커피 한 잔으로 마음을 나눠주셔도 고맙겠습니다.

카카오뱅크: 3333-35-3671093 (방철호)

이 글들을 엮어

『바람이 지나간 자리엔 마음이 남았다』라는 전자책으로 만들었습니다.

👉 전자책 보러 가기 →