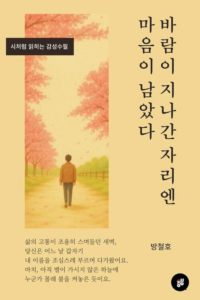

전자책 『바람이 지나간 자리엔 마음이 남았다』를 내고서 아홉 날이 지났다.

아주 잠깐 세상을 스쳐 지나가는 바람 같은 시간이지만, 내게는 오래 머문 계절처럼 느리게 흘러갔다.

글을 쓰는 동안 나는 내 안의 여러 목소리와 마주해야 했다.

가끔은 아무것도 쓰지 못하고, 어떤 날은 문장 하나가 나를 하루 종일 붙잡았다.

단어를 꺼내 놓는 일이 이토록 어렵고도 소중한 일이라는 것을, 나는 오래 걸려 배웠다.

그렇게 1년이 넘는 시간 동안, 내 마음의 깊은 곳을 촘촘히 꿰맬 듯이 글을 썼다.

원고를 모두 넘기고 나서야 비로소 안도의 숨을 내쉬었지만, 곧이어 낯선 공허가 밀려왔다.

글과 함께 지내던 긴 시간이 끝나고, 한동안은 내가 비워진 사람처럼 느껴졌다.

그러나 그 빈자리마저도 결국 글이 남긴 자리라는 것을 천천히 깨달아 갔다.

이번에는 처음으로 전자책을 선택했다.

종이를 넘기는 감촉은 없지만, 화면 속 글씨는 은은한 빛을 머금은 듯 조용히 숨 쉬었다.

책장 대신 스크린을 넘기는 손끝에서 익숙하지 않은 따뜻함이 번졌다.

문학이 담긴 그릇이 달라졌을 뿐, 글의 온도는 변하지 않았다는 것을 그제야 알았다.

책은 알라딘에 가장 먼저 등록되었고, 곧 예스24와 교보문고에도 모습을 드러냈다.

나는 링크를 조심스레 지인들에게 건넸고, 그들은 기꺼이 축하의 마음을 전했다.

며칠 동안은 시 부문 1위라는 숫자가 조용히 반짝이며 나를 위로했다.

마치 “수고했다”고 건네는 짧은 격려처럼.

하지만 바람은 늘 그렇듯 잠시 머물다 지나간다.

지인들의 구매가 잦아들자 순위는 천천히, 그러나 단호하게 내려앉았다.

그 순간 나는 생각보다 더 흔들렸다.

막연한 기대가 거울처럼 깨지는 소리를 들었고, 그 조각들이 마음 곳곳에 흩어졌다.

이번 책은 전작보다 조금 더 낮은 목소리로, 조금 더 가까운 온도로 쓰고자 했다.

시와 수필의 경계에 앉아, 독자가 부담 없이 다가오길 바라는 마음으로 문장을 골랐다.

그러나 문학은 원래 조용한 길이다.

사람들은 하루에 수십 번 카페에서 커피를 고르지만, 책 한 권을 선택하는 일은 여전히 망설임이 뒤따른다.

커피는 곧바로 따뜻하지만, 글은 읽히기까지 시간이 필요하기 때문이다.

책 소개는 여러 곳에 스쳐 지나갔지만, 응답은 바람처럼 드물었다.

나는 독자를 만나기 위해 작은 등불처럼 블로그를 켜고,

인스타그램과 스레드에 짧은 문장들을 흘려보냈다.

그 글들이 어디쯤에 닿아 있는지 아직 알 수 없지만,

어쩌면 문학이라는 건 원래 그렇게 고요한 기다림 속에서 자라는 것인지도 모른다.

누군가 내게 물었다.

“책은 잘 팔려요?”

나는 잠시 생각하다 웃으며 말했다.

“아직은 조금이요. 하지만 마음은 꽤 전해지고 있는 것 같아요.”

문학이 향하는 곳은 반드시 숫자가 있는 자리가 아니다.

바람이 스쳐 간 자리에도 흔적이 남듯,

읽히지 않은 것 같은 문장도 어딘가에서 누군가의 시간을 건드릴 수 있다.

그 가능성 하나로, 나는 오늘도 문장 앞에 앉는다.

천천히, 그러나 분명하게 나를 남기기 위해.

바람이 머물지 않는 자리에도,

마음은 오래 남는다.

그리고 나는 그 남은 마음을 믿어보기로 한다.

*관련글 보기

♤ 이 글이 마음에 남으셨다면

따뜻한 커피 한 잔으로 마음을 나눠주셔도 고맙겠습니다.

카카오뱅크: 3333-35-3671093 (방철호)

이 글들을 엮어

『바람이 지나간 자리엔 마음이 남았다』라는 전자책으로 만들었습니다.

👉 전자책 보러 가기 →